快速了解時間碼(Timecode)

在專業影片製作領域中,精準掌握每一個畫面是成功的關鍵,而「時間碼(Timecode)」正是實現這項精準的核心工具。它會為每一幀(影格)標記專屬的時間戳記,讓剪輯師能準確同步影像與音訊、多機畫面無縫對齊,同時提升專案管理的效率與流暢度。

若缺乏時間碼,素材極易混亂,不僅難以對應畫面與聲音,還可能影響片段銜接與整體剪輯節奏,進而拖慢工作流程、降低影片品質。

時間碼(Timecode)是一組專門用來唯一識別每一幀影像與音訊的數位編碼。

在剪輯流程中,時間碼通常以後設資料(Metadata)或嵌入音訊軌的形式存在於媒體檔案中,供剪輯軟體準確讀取與運算。為了讓來自不同攝影機或錄音設備的素材能夠精準同步,理想狀況下應由同一組時間碼產生器統一發出訊號。常見的時間碼格式為 HH:MM:SS:FF(時:分:秒:幀)。

時間碼的類型

時間碼依據技術原理與應用場景略有不同,各自具備獨特優勢。以下列出幾種常見類型與其適用情境:

為何需要時間碼

時間碼是提升製作效率與精準度的關鍵工具。無論是處理多軌素材、同步多機畫面,或是在剪輯時精確定位,時間碼都能讓整體製作流程更有條理、更專業。

應用場景 — 時間碼的用途

無論是高規格的電影拍攝還是日常影音創作,時間碼都是剪輯師、導演與音訊工程師不可或缺的專業工具,為整體製作流程帶來更高效率與精準度。

時間碼常見應用範例

時間碼的限制與挑戰

雖然時間碼是影音同步與素材管理的核心技術,但在實務操作中仍可能面臨一些挑戰,最常見的便是「漂移」(drift)現象—即原本同步的裝置隨時間逐漸失去一致性。常見造成漂移的原因包括:

- 時鐘頻率不一致:不同設備內建時鐘若存在微小差異,隨著拍攝時間延長會逐步累積誤差,導致同步偏移。建議採用主時鐘產生器,統一提供穩定的時間碼訊號給所有裝置。

- 時間碼未持續鎖定:即便設備在拍攝初期已完成同步,若未持續輸入時間碼或定期重新鎖定,仍可能產生時間偏差。持續使用主時鐘或定時重鎖,是維持準確對位的必要做法。

- 訊號干擾:時間碼屬於類比訊號,容易受電磁干擾或劣質線材影響而出現讀取錯誤。應選用高品質並具隔離效果的傳輸線材,並妥善整理佈線,以降低干擾風險。

- 影格遺失:若攝影機錄製時發生掉格,將造成時間碼中斷,影響剪輯時的同步性。務必確保儲存裝置寫入速度充足,並留意設備錄製狀況。

- 時間碼格式不相容:若拍攝設備間使用不同標準(如 NTSC 與 PAL)且未事先轉換,將導致同步困難。拍攝前應確認所有設備時間碼格式與幀率一致。

如何利用時間碼同步音訊與影像

時間碼可由攝影機、錄音設備或外接產生器直接輸出並嵌入錄製檔案,讓後製作業能快速完成音畫對齊。即便原始素材未含時間碼,許多專業剪輯軟體仍可在後期階段補加或模擬時間碼,協助完成同步。

常見的同步方式包括:

- 共用時間碼產生器:所有設備透過同一個主時鐘,統一接收時間碼訊號,確保拍攝全程穩定同步。

- 時間碼鎖定(Jamming):先將一台設備的時間碼設定為主源,再將其時間訊號傳送至其他設備。雖然設備之後獨立運作,但仍維持足夠同步精度以供剪輯使用。

- 剪輯軟體自動同步:透過剪輯軟體自動比對嵌入或模擬的時間碼,可快速完成多軌素材的自動對齊與編排。

實務操作 — 如何使用時間碼

掌握時間碼的概念與實際應用後,你可以進一步將它整合進剪輯流程中,甚至在影片中直接顯示時間碼。這種作法在訪談或播客類型的影片中相當常見,有助觀眾掌握進度並快速定位重點片段。

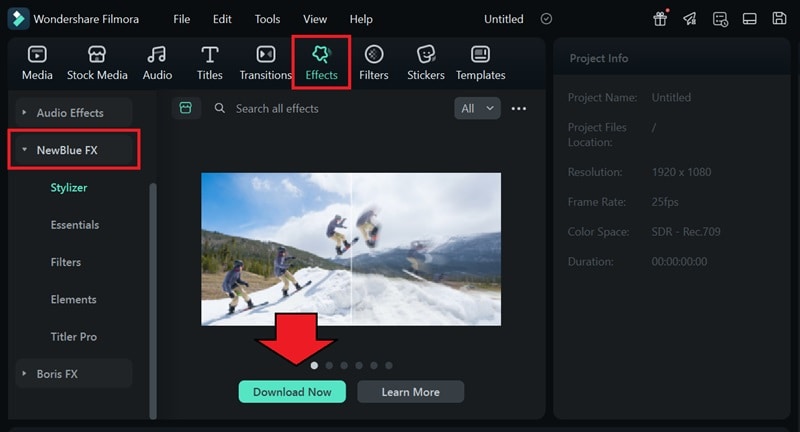

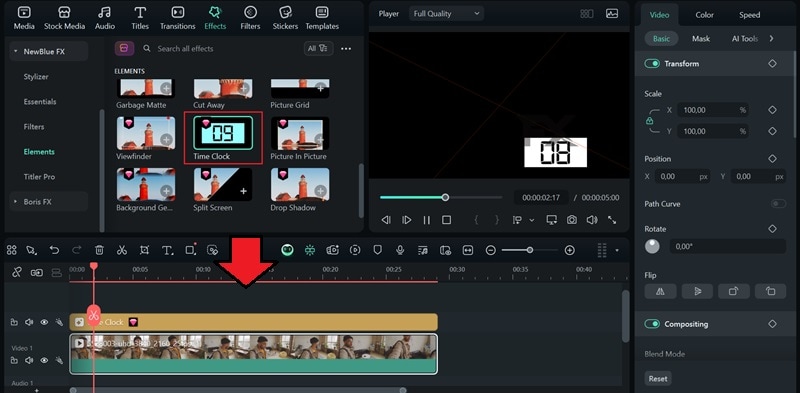

推薦使用如 Wondershare Filmora 等影片剪輯軟體。Filmora 內建的 NewBlue FX 外掛功能,提供多款可自訂的時間碼模板,操作簡單,能快速套用並調整符合整體風格。

以下是在 Filmora 中新增影片時間碼的操作步驟: